Cherry-Brandy

Choregraphy

Josef Nadj

Performers

Johan Bichot, Ivan Fatjo, Grégory Feurté, Eric Fessenmeyer, Peter Gemza, Anastasia Hvan, Panagiota Kallimani, Anne-Sophie Lancelin, Lazare, Cécile Loyer, Josef Nadj, Emanuela Nelli, Marlène Rostaing

Original music

Alain Mahé

Piano recording and toy piano

Emmanuelle Tat

Lights

Rémi Nicolas

assisted by Lionel Colet

Costumes

Françoise Yapo

Mask and prop design

Jacqueline Bosson

Set and props

Clément Dirat, Julien Fleureau

Coproduction

Centre Chorégraphique National d’Orléans – Festival International de Théâtre Tchekhov à Moscou (Russie) – Théâtre de la Ville – Paris (France).

Supports

Région Centre, Centre Culturel Français de Moscou, Mairie de Moscou, Ministère de la Culture russe, Institut français, Scène Nationale d’Orléans

Creation

Festival International de Théâtre Anton Tchekhov – Moscou (Russie), july 2010

Duration

88 min

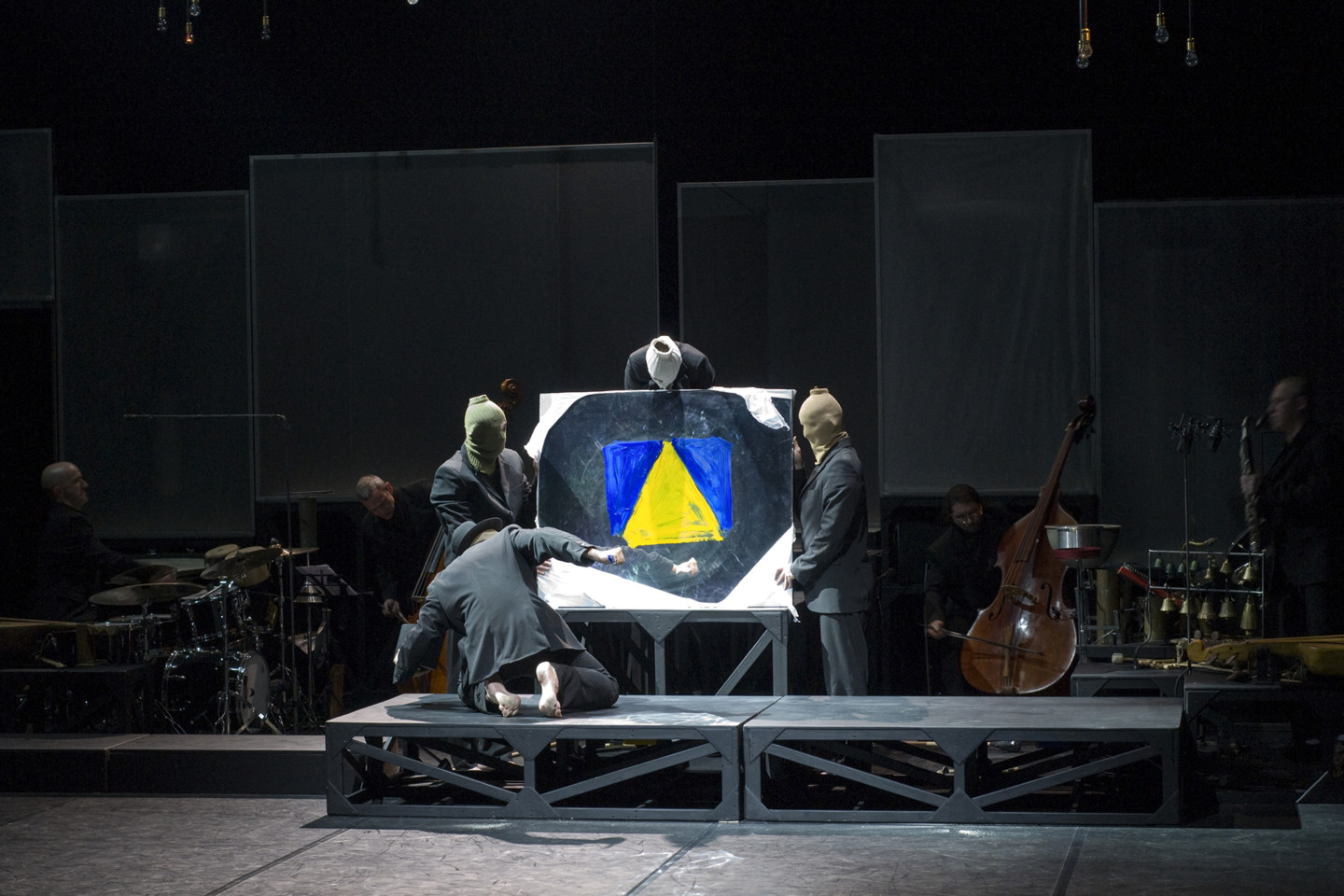

Several writers and several literary works have nourished Cherry-Brandy – starting with Anton Chekhov and his Swan Song, a “dramatic study in one act”, as well as the account he wrote in 1893 on the living conditions of deportees in The Island of Sakhalin – but also Varlam Shalamov, Petrarch and Paul Celan. Nevertheless, the central figure of this creation is the poet Ossip Mandelstam (1891-1938), who was also a translator and essayist. Author of Tristia, The Din of Time, the marvellous Conversation about Dante and Voronezh Notebooks, he considered words as inseparable from the body, the voice and gesture. And he attributed to them a concrete and active power. He was also, for this reason itself, a man committed to his time. His politically-influenced works – and in particular his Stalin Epigram, veritable accusation against the “Montagnard of the Kremlin” – were the cause of his tragic destiny: victim of the Stalinist purges, he died of exhaustion, spent from long months of humiliation and privation during his transfer to the Gulag.

Shalamov explicitly dedicated one of his Kolyma Tales to Ossip Mandelstam. Under the title “Cherry-Brandy”, he describes a dying poet, a dying man who remains a poet to his last breath. The ideal example of the “absolute and uncompromising poet”, in the eyes of Josef Nadj. In other words, an artist dedicated to his art, everywhere and forever.

With his Cherry-Brandy, an austere and sombre piece where the protagonists seem immersed in a “hypnotic slumber”, Nadj in turn pays tribute to Mandelstam – notably in giving voice to several of his poems. But above all, even while Nadj revisits the question of time that has run through all his works from Comedia Tempio (1990) to Sho-bo-gen-zo (2008), this time the choreographer does so from a political perspective, bringing to the stage the conflict between light and darkness, signing his name to a parable concerning the role and the responsibility of the artist confronting his own time and vis-à-vis his contemporaries…

Myriam Bloedé, translated into English by David Vaughn

History :

9 octobre 2011

Festival de Budapest

Budapest (HUN)

4 octobre 2011

Le Grand T

Nantes (FR)

6-9 janvier 2011

Onassis Cultural Centre

Athènes (GR)

10 décembre 2010

Stadsschouwburg

Bruges (BE)

26-31 octobre 2012

Théâtre de la Ville

Paris (FR)

13-15 octobre 2012

Scène Nationale d’Orléans

Orléans (FR)

11-13 juillet 2010

Festival international de Théâtre A. Tchekhov, Music Hall

St Petersbourg (RU)

5-7 juillet 2010

Festival international de Théâtre A. Tchekhov, Atelier Fomenko

Moscou (RU)

Les Corbeaux

Choregraphy & performance

Josef Nadj

Music live

Akosh Szelevényi

Lights

Rémi Nicolas

and Christian Scheltens

Sound engineer

Jean-Philippe Dupont

Scenography & accessories

Clément Dirat, Julien Fleureau, Alexandre De Monte

Coproduction

Théâtre Forum Meyrin – Suisse

Supports

Scène nationale d’Orléans, Ville d’Orléans

Creation

Théâtre Forum Meyrin – Suisse, 20th march 2010

The first stage of Corbeaux was presented on June 11th, 2008, at the Théâtre des Bouffes du Nord in Paris, commissioned by the Festival Jazz Nomades / La Voix est Libre.. First performances of the long version took place on March 20th and 21st, 2010 at Théâtre Forum Meyrin, Switzerland.

Duration

60 min

The small stage forms Josef Nadj launched in Spring 2008 all follow in the wake of Entracte (March 2008), each in their own way renewing and accentuating one of its central themes, if not its central theme: joining music and dance together in the closest possible relationship, conducting them to a point of complete balance, rendering indiscernible the respective part each played in the genesis of that which then becomes a feat, a performance.

And to deepen this exploration, free improvisation here takes on its fullest expression – with all that presupposes of uniqueness and instantaneousness, of the unpredictable and unrepeatable. And also all it requires from each protagonist in the way of attentiveness and availability, openness to the other, to otherness, and to the present moment.

With Les Corbeaux, Josef Nadj and Akosh Szelevényi, saxophonist and multi-instrumentalist, continue their conversation, turning once again to the Nature of their natal region. As the title suggests, this performance piece is nourished by the patient meticulous scrutiny and observation of crows, in particular the fleeting instant when they touch ground, when the transition between flight and walk transpires. A third partner is invited to join this dance-music dialogue, expressing itself, “reacting freely”, giving voice to its silence: a black painting, liquid sheen, that across the thread of the musical and choreographic gestures, leaves its trace, bearing witness or capturing footprints of the passage of crows. And so, by way of the danced movement Nadj abandons himself to, movement which progressively engages his hand, face, arm and then his entire body over the course of this improvisation – the state Nadj seeks to achieve is preparation for the pictorial gesture. His “becoming bird ”merges with his “becoming a brush”.

Myriam Bloedé

Il y a quatre ans, Josef Nadj, artiste associé au Festival, avait offert, en compagnie du plasticien Miquel Barceló, un duo mémorable baptisé Paso Doble, une heure d’art et de travail dans la glaise. Quatre ans plus tard, c’est aussi en duo qu’il revient à Avignon, partageant la scène de la salle Benoît-XII avec son vieux complice, le musicien Akosh Szelevényi, avec qui il a créé un festival de jazz.

Apesanteur. De Paso Doble, on retrouve des citations dans les Corbeaux, titre de ce nouvel opus. Ainsi vers la fin, cette image du danseur immergé dans une jarre remplie d’un liquide noirâtre, plus proche du goudron que de l’argile. Nadj en ressort, telle une statue ruisselante, et laisse sur le sol, où il se roule ensuite, l’empreinte de son bain. Le reste de la représentation est moins salissant. Autant Paso Doble était un spectacle terrien, avec pour matières premières l’argile chère à Barceló et le corps du danseur comme masse à pétrir, autant les Corbeaux lorgnent vers le ciel et l’apesanteur, ne laissant comme traces au bout des doigts que les taches d’encre coulant de la plume de roseau. Les roseaux, Nadj les choisit lui-même, dans les marécages autour de son village de Kanjiza, en Voïvodine (Serbie), près de la frontière hongroise. Et autant Paso Doble évoquait d’abord Majorque, terre natale de Barceló, autant les Corbeaux ramènent à l’immense pays plat où Nadj est né et où il revient toujours. Un monde à l’horizontale, ciel et terre confondus, où tout arbre et toute silhouette font signe. Une monotonie sans fin qui pousse à l’évasion.

Avant de danser, Nadj a peint et dessiné, et n’a jamais cessé. Adepte de la plume et de l’encre de Chine, il a toujours identifié chorégraphie et calligraphie. Au début du spectacle, debout derrière un écran translucide d’où seuls ses pieds dépassent, il trace sur le papier des traits verticaux qui s’arrondissent, épis noirs dans le vent ou plumages. Les corbeaux du titre ne sont nulle part, c’est-à-dire partout, et d’abord dans le corps du danseur, tout d’envol lourd et d’équilibre calme. Le corbeau de Nadj n’est pas un oiseau de malheur mais un observateur attentif aux bruits du soir.

Harmonie. La musique d’Akosh S. crisse, bourdonne, murmure, ruisselle. Musique de marécages et de roseaux, de nuit d’été à contempler le ciel, elle peut aussi se calfeutrer dans la maison quand le vent souffle, les fenêtres grincent et que tout semble interminable. On peut voir les Corbeaux comme le nouvel épisode d’un retour au pays où le chorégraphe vient picorer dans sa réserve d’images et de gestes. Pas de territoire à conquérir mais sur l’ouvrage, une nouvelle fois, une pièce où tout est affaire d’harmonie et de correspondances : peinture et musique, corps et matière se répondent, sans esprit de surenchère - les fantômes qui peuplent l’atelier de Josef Nadj ont l’apparition civilisée.

René Solis - Libération 20 juillet 2010

D’où est venue l’idée de ce spectacle ?

Lors d’une tournée, il y a quelques années, je répétais tout seul sur le toit du Théâtre de Tokyo, entouré de grandes baies vitrées, quand un corbeau, non loin de moi, juste de l’autre côté de la vitre, s’est posé et a fait quelques pas. Ce mouvement conjoint et tournant – moi dansant et saisissant, dans un regard, l’oiseau qui atterrissait – a créé dans mon esprit une sorte de communion, une fusion entre l’homme et l’animal, une harmonie des gestes et des attitudes. Ce moment m’a beaucoup intrigué : comment le hasard de cette rencontre a-t-il construit ces mouvements parallèles ? Telle une illumination entêtante, cette vision est revenue souvent dans ma mémoire. J’ai voulu la fixer et la visualiser pour la revivre en la dessinant, et aujourd’hui en la dansant.

Pour vous, le corbeau est depuis longtemps un oiseau familier ?

Chez moi, en Voïvodine, les corbeaux ont une grande importance : ils symbolisent la sagesse, la liaison entre la surface du monde et celui du mystère qui nous entoure, largement invisible. On représente souvent le corbeau avec un anneau sur le bec, parce qu’il possède la clé de l’unité du monde : il a un regard sur le cycle de la mort et de la vie, du réel et du rêve, du mystère et de son interprétation. En France, le corbeau, c’est l’animal vaniteux de la fable de La Fontaine ; dans les pays de langue anglaise, c’est l’aspect diabolique qu’on retient surtout, d’après les poèmes de Poe… En somme, un animal à mauvaise réputation, au croassement lugubre. Ce n’est évidemment pas mon image. Mon corbeau est plus proche, plus humain. Il est lié à l’initiation, au savoir. C’est une figure de sphinx, ce qui n’empêche ni le mystère, ni le secret, ni l’inquiétude.

Avez-vous cherché à vous rapprocher du corbeau ?

Tout à fait, par les dessins préparatoires, par l’observation précise, par l’imitation attentive du mouvement, du vol, de l’atterrissage, de sa démarche au sol. Je me suis approché au maximum du corbeau et j’ai découvert en moi une proximité très forte avec cet oiseau particulier. Il a fallu ensuite mettre cela sur le plateau : passer du dessin de l’oiseau ou du corps humain au spectacle proprement dit. Comme une sorte de performance, j’ai dansé mes observations picturales, j’ai chorégraphié mes heures de proximité avec lui, toute cette préparation.

Comment devenir un corbeau ?

J’avais procédé d’une manière assez similaire pour Les Philosophes, en partant de dessins à l’encre de Chine pour aller vers l’abstraction, la philosophie. Cependant, à partir d’un certain moment, une fois le parcours entrevu et construit avec les dessins, j’ai compris qu’il fallait que je partage l’espace musical avec Akosh Szelevényi.

Vous avez donc imaginé un duo avec lui…

Sa vision du monde est proche de la mienne, nous partageons une même terre, une même culture. Nous avons décidé d’être tous les deux sur scène, en duo, d’être les corbeaux du spectacle. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, réalisant une série de performances improvisées autour des corbeaux, partant de mes dessins, mais surtout de leurs mouvements, de leurs cris, de la terre où ils se posent, des arbres depuis lesquels ils s’envolent. C’est à la fois précis, écrit, annoté et très ouvert : les variations improvisées trouvent toute leur raison d’exister.

À un moment, j’ai senti qu’il fallait que j’aille au-delà de moi, de mon corps : je deviens corbeau, je deviens pinceau, je dessine avec mon corps. On peut voir cela comme un envol nécessaire, lors duquel j’évolue vers le stade animal. C’est aussi l’acte pictural définitif, quand le corps humain se fait le sujet et l’instrument même de l’art.

Existe-t-il un lien avec Paso Doble, créé en 2006 avec Miquel Barceló, où votre corps, là aussi, devenait matière et objet d’art ?

Dans Paso Doble, je pénétrais dans l’univers visuel et la matière de la création propre à Miquel Barceló, l’argile de ses sculptures. Je devenais sa sculpture. Dans Les Corbeaux, ce sont mes dessins, c’est mon noir, c’est mon animal. Je prends davantage cela comme un retour à mes origines de dessinateur, un geste pictural qui m’est propre. Comme si je me métamorphosais en mon pinceau, en l’une de mes miniatures à l’encre de Chine. Je suis l’animal, mais également la matière picturale. La peinture semble prendre de plus en plus de place dans votre travail. Ce spectacle me projette dans le futur de mon travail, du moins tel que je l’espère : sculpter le son, les lumières, les couleurs. Je souhaite de plus en plus équilibrer, et même fusionner, mes travaux visuels et mon expérience chorégraphique. Les prochains spectacles iront plus loin encore dans cette direction : mettre sur le même plateau une exposition, une installation, une performance, une chorégraphie, des documents filmiques, sonores, visuels, mon travail pictural, les monochromes noirs que je dessine par exemple. Ce qui était encore éclaté à Avignon en 2006 devrait bientôt apparaître en un seul lieu, comme si un atelier, tout à la fois concret et imaginaire, pouvait prendre place sur le plateau, comme si la scène devenait cet atelier où l’on danse, vit, peint, compose, parle, dans le même mouvement. Les Corbeaux représentent pour moi un chapitre de ce grand atelier-là.

Propos recueillis par Antoine de Baecque

History :

15-16 mars 2016

Pôle Sud

Strasbourg (FR)

31 mars 2015

La Rive Gauche

Saint-Étienne-de-Rouvray (FR)

16 mai 2014

Centre chorégraphique national d’Orléans

Orléans (FR)

10-14 décembre 2013

Le Grand Bleu

Lille (FR)

29 novembre 2013

ACB Scène nationale

Bar-le-Duc (FR)

18-19 septembre 2013

Trafó House of Contemporary Arts

Budapest (HU)

3-4 septembre 2013

Künstlerhaus Mousonturm

Francfort (DE)

6-7 juin 2013

Zagreb Dance Center

Zagreb (HR)

2 avril 2013

17e Biennale de danse du Val-de-Marne

Champigny-sur-Marne (FR)

30-31 janvier 2013

Centre Culturel Jean Gagnant

Limoges (FR)

29 novembre 2012

Interferences International Theatre Festival

Cluj (RO)

2 juillet 2012

Infant Festival

Novi Sad (SRB)

16 juin 2012

Nouvel Olympia

Tours (FR)

2 juin 2012

Espace 1789

Saint-Ouen (FR)

29-30 mai 2012

Festival Perspectives

Sarrebruck (FR)

9-10 mars 2012

Setagaya Arts Foundation

Fujimi (JPN)

3-4 mars 2012

Setagaya Arts Foundation

Kanazawa (JPN)

25-26 février 2012

Setagaya Arts Foundation

Itami (JPN)

21-22 février 2012

Setagaya Arts Foundation

Nagoya (JPN)

15-17 février 2012

Setagaya Arts Foundation

Tokyo (JPN)

3 février 2012

Pessac en Scène

Pessac (FR)

30-31 janvier 2012

Festival Arst Danse

Dijon (FR)

28 janvier 2012

L’Hectar, Scène conventionnée de Vendôme

Vendôme (FR)

7 novembre 2011

D’Jazz Nevers

Nevers (FR)

18-20 octobre 2011

Le Quartz, Scène nationale de Brest

Brest (FR)

7-8 septembre 2011

Festival PerformDance

Alessano (IT)

3 septembre 2011

Oriente Occidente

Rovereto (IT)

28 août 2011

Bunker

Ljubljana (SL)

13 juillet 2011

Teatro municipal de Almada

Lisbonne (PT)

18-19 mai 2011

Teatro Nacional de São João

Porto (PT)

16 mai 2011

Teatro Circo

Braga (PT)

13 mai 2011

Teatro De Vila Real

Vila Real (PT)

11 mai 2011

Centro Cultural Vila Flor

Guimares (PT)

17 février 2011

Théâtre en Dracénie

Draguignan (FR)

11 février 2011

Espace Jeliote

Oloron Sainte-Marie (FR)

29 janvier 2011

La feme de Bel Ebat

Guyancourt (FR)

24-25 janvier 2011

International Mime Festival

Londres (UK)

14-15 janvier 2011

L’Espal

Le Mans (FR)

2 décembre 2010

Magdalena

Bruges (BE)

24 novembre 2010

Grand Théâtre de Luxembourg

Luxembourg (LU)

18 novembre 2010

Théâtre de Chartres

Chartres (FR)

8-9 octobre 2010

Théâtre national

Perm (RU)

18-26 juillet 2010

Salle Benoît XII, Festival d’Avignon

Avignon (FR)

20-21 mars 2010

Théâtre Forum Meyrin

Meyrin (CH)

3 décembre 2009

Le Petit Faucheux

Tours (FR)

3 septembre 2009

Jazz à la Villette

Paris (FR)

26-27 février 2009

Scène Nationale d’Orléans

Orléans (FR)

11 juin 2008

Théâtre des Bouffes du Nord

Paris (FR)

Les Corbeaux

Les Corbeaux, a series of drawings begun during summer 2008 – lead pencil paintings, mineral, vegetable and animal shadows – help us better grasp Josef Nadj’s pictorial world and his inspiration.

“Early morning, in the misty state separating sleep from awakening, Josef Nadj observed crows, following their movement, seizing in his drawing the magic of the smallest instants, those we all know; but allow to pass by. Josef Nadj fixes these blurred moments into concrete lines. He stops drawing as soon as he starts analysing. It’s true one doesn’t see crows on any single sheet of paper. But what one does see very clearly is their bright and flitting plumage, their arrival on a branch that then vibrates under their weight, their piercing cries amidst their aerial dance an the sombre and exhilarating emotion occupying the observer’s subconscious”.

Stephanie Möller

Past exhibitions :

25 mars – 29 mai 2018

Galerie Camera Obscura

Paris (FR)

25 novembre-11 décembre 2015

Centre chorégraphique National d’Orléans

Orléans (FR)

17-31 mars 2015

Rive Gauche

Saint Étienne du Rouvray (FR)

28 juillet-2 août 2014

L’Odyssée

Périgueux (FR)

15-18 mai 2014

L’Antre-Loup

Pithiviers-le-Viel (FR)

10 octobre-30 novembre 2014

ACB

Bar-le-Duc (FR)

14 janvier-15 février 2013

Centre culturel Jean-Gagnant + Théâtre de l’Union

Limoges (FR)

5-31 janvier 2012

Consortium Centre d’art contemporain

Dijon (FR)

5-12 novembre 2011

Festival D’Jazz Nevers

Nevers (FR)

8-27 juillet 2010

Maison des Vins

Festival d’Avignon (FR)

Sho-bo-gen-zo

Choregraphy & scenography

Josef Nadj

Performers

Josef Nadj et Cécile Loyer

Musical composition

Joëlle Léandre (doublebass)

Akosh Szelevényi (saxophonist and poly-instrumentist)

Lights

Rémi Nicolas

Masks

Jacqueline Bosson

Costumes

Aleksandra Pesic, Françoise Yapo

Set

Julien Fleureau

Production

Régional Creative Atelier Jozef Nadj, Kanjiza

Coproduction

Jugokoncert-Beograd, Pecs 2010 ECC, Centre Chorégraphique National d’Orléans, Théâtre de la Bastille – Paris

Supports

Conseil Régional d’île-de-France

Creation

Kanjiza (Serbie), 11st september 2008

Duration

55 min

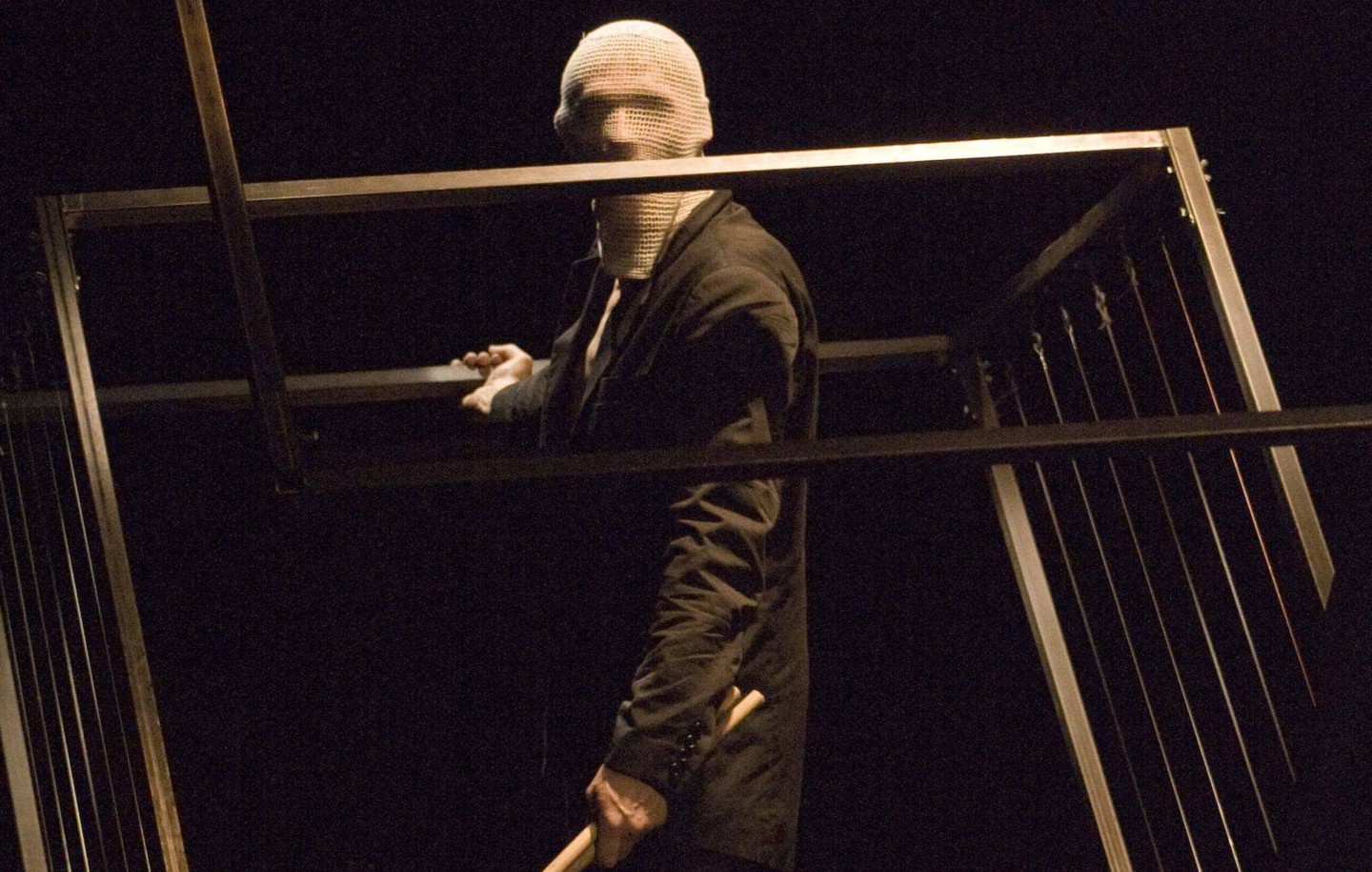

A ‘quartet’ for two dancer-choreographers and two musician-improvisers, Sho-bo-gen-zo opens with the apparition of a Samurai in armour and an onnagata curiously interpreted by a woman1 – in other words, an almost excessive image of a bygone Japan… which in fact has little relationship with any Japanese reality. Here it is a question of a dreamed Japan, an elsewhere, a faraway land whose extreme strangeness will be precisely the means to return to our present, here and now. In itself, the piece’s title – which in Japanese means ‘The True Law, Treasure of the Eye’ – already orients us in the direction of this ‘elsewhere’, by assuming the name of Master Dogan’s major work, Shobogenzo, which founded the Soto school of Zen in thirteenth century Japan. Struck by the contemporary relevance and depth of Dogan’s teachings, Josef Nadj has focused his attention on Dogan’s life and works, in particular on his quite singular conception of Time and of presence. This exploration of time, the subject of several texts in Shobogenzo, crosses the entire work and expresses itself in metaphors of profound poetic power.

With Cécile Loyer, Joëlle Léandre and Akosh Szelevényi, Nadj has found his inspiration there, creating ‘his own’ Sho-bo-gen-zo – a meditative work, structured into tableaux that are as many variations on the question of Time.

Myriam Bloedé, translated into English by David Vaughn

History :

30 novembre 2013

Festival Neuf 9 Salle Allegora

Auterive (FR)

12 novembre 2013

Biennale de danse en Lorraine, Théâtre Gerard Philippe Scène conventionné

Frouard (FR)

8 novembre 2013

Biennale de danse en Lorraine, La Merideienne Scène conventionnée

Lunéville (FR)

5 novembre 2013

Biennale de danse en Lorraine, Le Carreau Scène nationale de Forbach

Forbach (FR)

19-21 juin 2013

Festival international de théâtre A. Tchekhov

Moscou (RU)

9 décembre 2011

Théâtre de Cahors

Cahors (FR)

9-10 novembre 2011

Festival EuroScene

Leipzig (DE)

14 avril 2011

Théâtre Sept Collines

Tulles (FR)

17 mars 2011

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Saint-Quentin-en-Yvelines (FR)

1-4 janvier 2011

Pôle Sud

Strasbourg (FR)

16-18 mars 2010

Pôle Sud, Scène Nationale d’Orléans

Orléans (FR)

18-28 janvier 2010

Théâtre de la Bastille

Paris (FR)

11 septembre 2008

Regional Creative Atelier

Kanjiza (SE)

Entracte

Choregraphy

Josef Nadj

Performers

Ivan Fatjo, Peter Gemza, Cécile Loyer, Josef Nadj

Music

Akosh Szelevényi

Musicians

Robert Benko, Eric Brochard, Gildas Etevenard, Akosh Szelevényi

Lights

Rémi Nicolas

assisted by Lionel Colet

Sound design

Jean-Philippe Dupont

Set construction and scenic objects

Olivier Berthel, Clément Dirat, Julien Fleureau, Julien Brochard

Set and props designer

Jacqueline Bosson

Costumes

Françoise Yapo, assisted by Karin Wehner

Production

Centre chorégraphique national d’Orléans

Coproduction

Le Théâtre de la Ville – Paris, la Filature – Scène nationale de Mulhouse, l’Opéra de Lille

Support

Carré Saint-Vincent – Scène nationale d’Orléans

Creation

Carré Saint-Vincent – Scène Nationale d’Orléans, 25 march 2008

Duration

64 min

Entracte stresses the sensitive aspect of Josef Nadj’s work: his passion for music, be it contemporary, traditional or jazz, with a predilection for the dramatic and theatrical nature of improvisation. For most of his works he calls upon musicians to compose the scores, and sometimes perform them on stage. And when, following Asobu and Paysage après l’orage, Nadj wanted to continue his collaboration with saxophonist Akosh Szelevényi, he suggested they confront a new challenge together, broadening even more the place of music in his pieces, bringing it to “the highest level of osmosis” with dance.

Entracte brings together a double quartet, four dancers and four musicians. With their instruments, the musicians are physically at the heart of the stage set. What’s more, the musical and choreographic composition were created simultaneously in the same shared space. Closely intertwined, the network of relationships between music and dance, between dancers and musicians, is already in itself a transposition of the image of the framework formed by the 64 hexagrams, which according to the Yi Ching, the Book of Changes, suffice to comprehend the world in all its diversity. It is upon this major work of Chinese wisdom that Nadj has based the concept of Entracte.

At once one notices the 64-minute length of the piece, the two blocks of ice framing the stage like yin and yang, and six screens enclosing and giving body to shadows, reflections and projections.

And yet, more than the formal structure of the Yi Ching or the web of connections it is derived from, it is their concrete and symbolic elements and their poetic dimension that inspired the choreographer. In particular the idea that the universe is in constant mutation, and that in this incessant movement, each being and each event is linked to one another, like knots in a web.

Myriam Bloedé, translated into English by David Vaughn

Indépendamment de ses partenaires et collaborateurs, l’« interlocuteur » que Josef Nadj a choisi et le territoire sur lequel il a décidé de s’aventurer pour sa prochaine création, ne sont pas un écrivain (ou un artiste) et son univers, mais l’une des oeuvres fondatrices de la civilisation et de la sagesse chinoises, qui est à la fois mode de pensée, vision du monde et de la vie, et tentative de saisie, d’appréhension et de compréhension de la totalité : il s’agit du Yi King ou Livre des transformations – ouvrage composite et collectif, qui s’est élaboré au cours des siècles.

Le socle, le « texte » premier du Yi King consiste en soixante-quatre hexagrammes (ou figures, composées chacune de six traits positifs ou négatifs) attribués au légendaire Fo Hi, qui proposent, à partir d’éléments concrets, une représentation globale et hyperstructurée de l’univers dans son infinie diversité. Cette représentation est gouvernée par le principe selon lequel tout change constamment – selon lequel, autrement dit, chaque figure est susceptible en permanence de muter, se transformer ou se convertir en une autre figure. L’image à laquelle Nadj fait appel en l’occurrence est celle de l’eau qui n’a pas de forme propre, mais épouse celle de ce qui la contient.

Josef Nadj s’appuiera sur le Yi King à un double niveau : structurel et poétique. En effet, il conçoit cette nouvelle pièce comme une trame (signification du mot King) dont chaque noeud correspondrait à l’un des soixante-quatre hexagrammes. À cela s’ajoute l’idée que chacun d’entre nous, et plus largement chaque être, animé ou inanimé, est également un noeud dans une trame. Somme d’expériences et de transformations successives, soumis à un réseau d’influences complexes qui agissent sur lui et le modifient parfois en profondeur, il est à son tour et simultanément capable d’exercer son influence, d’agir sur lui-même comme d’interagir sur le monde et les êtres qui l’entourent.

Par ailleurs, Nadj s’inspirera du texte des commentaires relatifs à chaque hexagramme pour imaginer, « pour déduire par pure intuition », soixante-quatre micro-événements de durée et de nature extrêmement variables : leur composition respective pourra aussi bien être ramenée à un unique son, une image, qu’être développée en une séquence complexe. L’enchaînement de ces événements constituera la dramaturgie du spectacle. Envisagée comme le tissage d’un filet, elle se dégagera au fil des répétitions.

Cette pièce réunira un double quatuor, c’est-à-dire quatre danseurs pour quatre musiciens. Composée en parallèle à la partition chorégraphique, la musique d’Akosh Szelevényi en sera, littéralement, le coeur puisque les instrumentistes seront placés cette fois au centre du dispositif et affirmeront ainsi leur présence sur scène.

Le projet d’Entracte

Dans ce projet, il y a d’abord la volonté commune de « changer d’axe », de sortir des modes de relations conventionnels entre danse et musique, pour tenter d’atteindre un plus grand degré d’osmose, une réelle imbrication. « Je ne veux pas, dit Nadj, que la musique “s’aligne”, mais qu’elle participe d’emblée à la matière de l’événement. » Cette position de principe a des incidences immédiates sur le processus même de création de la pièce : il ne s’agira plus, comme c’est habituellement le cas, de travailler séparément ou en parallèle, mais de réunir de bout en bout dans un même espace de travail et de création la musique et la danse, les musiciens et les danseurs. D’élaborer la chorégraphie dans et avec la présence physique constante des musiciens et de leurs instruments. Et réciproquement, d’inscrire dans la recherche même du tissu sonore, musical, la présence active des corps des danseurs.

Pour donner toutes ses chances à ce travail commun de recherche et de confrontation, de frottement et d’exploration, d’actions et de réactions, Josef Nadj a prévu de le laisser se développer sur plusieurs mois, afin de le dégager autant que possible des contraintes de production, et notamment du caractère d’urgence qui a marqué ses expériences précédentes avec Akosh Szelevényi.

Cependant, pour tous deux, la qualité propre à l’improvisation, avec ce qu’elle suppose de liberté, d’invention, de découverte, mais aussi d’écoute et d’ouverture à l’autre, est essentielle. (Nadj souligne à ce propos la dimension clairement dramatique de l’improvisation musicale.)

Cela signifie qu’indépendamment de la durée du processus de création, qu’au-delà de la part prise par l’improvisation pendant, c’est-à-dire dans la conception de la pièce et de l’ensemble de ses composantes – chorégraphiques, musicales, dramatiques, plastiques –, celle-ci interviendra encore à l’issue de ce processus, dans la pièce aboutie.

Cet attachement à l’improvisation, Akosh Szelevényi le met aussi en relation avec un aspect de sa pratique qui consiste, en particulier dans ses duos avec Gildas Etevenard, à se déplacer, à expérimenter constamment, y compris avec des instruments nouveaux, comme le gamelan ou l’harmonium pour lui, la trompette ou le gardon pour Gildas Etevenard. Ce qu’il traduit encore par la volonté de mettre en avant une part de « non maîtrise » – une conception de l’art qu’il partage avec Josef Nadj.

Josef Nadj et la musique. Rencontre avec Akosh Szelevényi.

Peut-être faut-il d’abord rappeler l’importance de la musique pour Josef Nadj : le rôle qu’elle a joué dans sa formation ; la place, déterminante, qu’il lui a toujours ménagée dans son oeuvre scénique ; ses collaborations, pour certaines au long cours, avec des musiciens auxquels il « commande » pour ses pièces des compositions originales, parfois interprétées sur scène (c’est le cas de La Mort de l’Empereur, Les Philosophes, Asobu ou Paysage après l’orage)… Quant à la couleur de ses choix musicaux, y entrent pour une part les musiques traditionnelles, dans toute leur diversité, mais surtout le jazz et les musiques improvisées.

Sa rencontre avec Akosh Szelevényi, musicien originaire de la même région que lui, relève donc d’une sorte d’évidence. Et elle donnera lieu, après plusieurs années d’échanges et d’observation, d’approche réciproques, à une première collaboration en 2003, lorsque Le Volcan, Scène Nationale du Havre, donne carte blanche à Josef Nadj pour l’organisation d’une « Nuit hongroise » : il invite alors Akosh Szelevényi à y participer, c’est-à-dire à intervenir dans la première partie, exclusivement musicale, mais aussi à composer la musique de la performance chorégraphique et musicale qui constitue la seconde partie de cette soirée – une performance préparée en sept jours, qui pose les jalons d’Eden, pièce créée l’année suivante.

En 2006, Josef Nadj est l’artiste associé du festival d’Avignon : il inscrit notamment dans la programmation du Festival un certain nombre de concerts – Phil Minton et Sophie Agnel ; György Szabados ; Archie Shepp, Tom McLung et le Mihály Dresch Quartet ; ainsi qu’Akosh Szelevényi en duo avec Gildas Etevenard, puis en trio avec Joëlle Léandre et Szilárd Mezei. Par ailleurs, Nadj fait appel à Akosh Szelevényi et Szilárd Mezei pour composer et interpréter, en compagnie du batteur Gildas Etevenard et du contrebassiste Ervin Malina, la musique d’Asobu, sa propre création pour la Cour d’Honneur du Palais des Papes.

Enfin, en décembre de la même année, c’est à nouveau avec Akosh Szelevényi et Gildas Etevenard que Josef Nadj monte Paysage après l’orage, nouvelle version de Last Landscape (2005) pour un danseur et deux musiciens.

Pour Akosh – qui, lors de collaborations antérieures avec le metteur en scène François Cervantes, avait déjà pu appréhender les effets de la confrontation directe entre la musique et la présence d’un corps sur le plateau –, toutes ces expériences ont été comme des étapes préparatoires à la concrétisation d’un projet déjà ancien pour Nadj. Un projet qui lui permette d’aller au plus près de la musique et de mettre en jeu sa conception musicale du mouvement.

La musique d’Entracte

Avec Entracte, il ne s’agira pas pour Akosh Szelevényi de définir un style, une forme, ni de composer a priori des mélodies, mais avant tout de travailler et de composer en concordance avec la proposition scénique de Nadj, c’est-à-dire de revenir à la dimension concrète, physique, du son. Autrement dit, de rechercher (ou retrouver) des liens organiques entre la musique et les éléments ou phénomènes physiques, de faire en sorte que la musique reflète ou véhicule ces éléments ou phénomènes. Ce qui suppose, précise Akosh, d’être prêt à sortir des catégories et des structures, des fonctionnements habituels (note / instrument / composition) « pour rester perméable à ce qui nous entoure ».

C’est pourquoi, si, à ce stade, l’instrumentation n’est pas arrêtée (et si l’invention, la réalisation d’instruments n’est pas exclue), elle se limitera aux instruments acoustiques, souvent traditionnels voire ancestraux, c’est-à-dire « naturels ».

Myriam Bloedé

History :

5 mars 2010

L’Espal

Le Mans (FR)

9-10 février 2010

Théâtre de l’Agora

Evry (FR)

2 février 2010

Théâtre des Salins

Martigues (FR)

30 janvier 2010

L’Opéra de Dijon

Dijon (FR)

12 janvier 2010

Centre culturel Le Rive Gauche

Saint Etienne de Rouvray (FR)

18-20 novembre 2009

Théâtre National

Bordeaux (FR)

20 octobre 2009

Moulin du Roc

Niort (FR)

20 juin 2009

CNCDC

Châteauvallon (FR)

11 juin 2009

Le Granit

Belfort (FR)

26-27 mai 2009

MC2

Grenoble (FR)

6 mai 2009

Le Manège

Maubeuge (FR)

29 avril 2009

L’Arsenal

Metz (FR)

9 avril 2009

La Filature

Mulhouse (FR)

3 avril 2009

Comédie de Valence

Valence (FR)

18-20 mars 2009

Opéra

Lille (FR)

26-27 février 2009

Théâtre de Cavaillon

Cavaillon (FR)

10-14 février 2009

Théâtre de la Ville

Paris (FR)

3-4 février 2009

Théâtre de Caen

Caen (FR)

21-23 janvier 2009

Le Toboggan

Décines (FR)

16-17 janvier 2009

Espace Malraux

Chambéry (FR)

13 janvier 2009

Cultuurcentrum

Bruges (BE)

9 décembre 2008

Maison de la culture

Bourges (FR)

20 novembre 2008

Comédie de Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand (FR)

13 novembre 2008

Maison de la culture

Nevers (FR)

4-5 novembre 2008

Festival Euro-Scene

Leipzig (DE)

21 octobre 2008

Théâtre de Warande

Turnhout (BE)

15 octobre 2008

Festival Bemus/ Yougoconcert

Belgrade (SER)

10-12 octobre 2008

Trafó

Budapest (HUN)

1-2 octobre 2008

Cultural Foundation Territory

Moscou (RU)

1-2 juillet 2008

Associazione Teatrale Emilia Romagna

Turin (IT)

29 avril 2008

L’Estive, Scène nationale

Foix (FR)

10-12 avril 2008

Théâtre de Garonne

Toulouse (FR)

4 avril 2008

Le Parvis

Tarbes (FR)

1er avril 2008

Théâtre de Dracénie

Draguignan (FR)

25-27 mars 2008

Scène nationale d’Orléans

Orléans (FR)

Paso Doble

Conception & performance

Josef Nadj, Miquel Barceló

Sound design

Alain Mahé

Lights design

Rémi Nicolas

Costumes

Fabienne Varoutsikos

Pottery

Jean-Noël Peignon

Coproduction

Festival d’Avignon, Centre chorégraphique national d’Orléans

Supports

Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Délégation aux Arts Plastiques, Centre d’Art et de Création de Kanizsa

Thanks to

IMCA Provence

Creation

Eglise des Célestins – Festival d’Avignon, 16th july 2006

Duration

60 min

Prize

This piece received the Premis FAD Sebastia Gash Internacional 2006 d’Arts Parateatrals – Foment de les Arts i del Disseny, Barcelona – Sebastia Gash International Award for the Paratheatrical Arts – FAD, Fostering Art and Design

The passion of Josef Nadj for the painter’s gesture led him five years ago to Miquel Barceló’s studio. At first it was a stimulating and fruitful dialogue between two artists discovering little by little their level of complicity, their numerous shared interests and preoccupations. Until one fine day, “as a sort of confession”, Nadj declared his desire “to enter into the painting, to experience it from the inside, reacting physically and not just mentally”. Barceló immediately responded, “Sure, but how?”. A challenge launched almost involuntarily by one, immediately taken up by the other, gave way to this Paso Doble that escapes all categories, all definitions: it’s not a stage performance, nor even an art performance. Perhaps an event, “a piece” in the sense of one concrete element in a series… in this case works done in the field of art.

An artwork, yes, without a doubt. Liberated, or in other words unscathed by what Barceló himself calls the “fetishist logic of the painting”. Because after the event, nothing remains except a few photos, a few traces for memory. Because from its inception, its effacing, its disappearance, was inscribed in the project itself.

And so… the expression of an encounter, a double confrontation with the clay, assuming risk and an experience in sharing, the opening of a new space, a new territory, mobilising the senses and amalgamating dance, theatre and the visual arts. And then sound and light.

Myriam Bloedé

POUVEZ-VOUS REVENIR SUR LA GENÈSE DU PROJET DE CRÉATION INTITULÉ PASO DOBLE ?

MIQUEL BARCELÓ Cela fait déjà longtemps que Josef vient passer du temps dans mon atelier et voir ce que je fais ; il prenait déjà des photos des dessins sur les murs, des graffitis notamment. Je lui ai également montré des films et ce que je réalisais avec l’argile. Il voulait me proposer de venir au Festival d’Avignon quand il a su qu’il serait l’artiste associé. Il ne savait pas trop encore quel évènement organiser. Il avait probablement l’idée d’une exposition. Quand il m’a finalement proposé de faire quelque chose ensemble, j’imaginais, pour ma part,, utiliser le corps humain comme extension de ma main sur l’argile mais je ne pensais pas du tout me retrouver en train de jouer, c’est-à-dire en action devant un public. Dans mon idée, il s’agissait de travailler avec les danseurs. Je pensais que créer un espace de ce type serait plus intéressant, que je pourrais diriger tous les corps sur l’argile. On s’est retrouvé à Naples pour faire des essais. C’était bien, mais on a compris tout de suite tous les deux qu’il valait mieux que nous participions directement.

JOSEF NADJ Parmi les peintres qu’il m’a été donné de rencontrer de leur vivant, c’est-à-dire de les connaître dans une vraie proximité de travail, en allant dans leur atelier, il y a Miquel. Depuis quelques années, il m’a permis d’aller régu- lièrement le voir, de suivre son travail, les apparitions, les étapes, les évolutions de ses tableaux. Je me sens aussi très concerné par la nature des différents territoires qu’il aborde, notamment avec la céramique, la terre. C’est une démar- che qui me touche beaucoup. Et un jour, je lui ai dit spontanément – c’était une envie qui s’était accumulée en moi – que j’aimerais bien faire l’expérience d’entrer dans son tableau. Il m’a répondu « oui, mais comment ? »

Déjà, dans ses œuvres picturales, il y a le travail sur le relief, la profondeur de surface, de déchirure. Qui plus est, la terre qu’il utilise, l’argile, est omniprésente à Kanizsa, ma ville natale. Depuis longtemps, cette matière m’in- cite à faire quelque chose avec elle, à l’utiliser de manière plus approfondie. J’ai donc cherché une forme possible de rencontre et c’est la performance qui me semblait être la meilleure solution.

COMMENT AVEZ-VOUS AMORCÉ CE TRAVAIL ?

JN J’ai tout d’abord pensé à la durée du spectacle, environ une heure devant les spectateurs. Dans un premier temps, je me suis préparé en travaillant seul la matière, l’argile. Puis, Miquel est venu à Kanizsa. Comme il n’a jamais pratiqué ce type d’expérimentation, nous ne savions pas qui devait diriger l’autre, s’il y aurait d’autres interprètes pour étudier l’effet de présences vivantes dans un tableau… Lui n’a jamais montré cela. Et moi, je sors complètement du domaine de la danse ou de l’interprétation. Mais très vite s’est imposée l’idée que nous devions faire cette performance en duo, lui et moi, et surtout avec l’intention de dévoiler son propre geste de peintre, d’exposer l’acte même de faire.

MB En effet, dans ce premier essai, j’étais à l’extérieur et je passais mon temps à donner des directives : « pose ici, élargit, creuse ! ». Ce n’est pas dans ma nature de procéder de cette façon. Je préfère faire les choses plutôt que de les demander. Quand je réalise, j’ai un rythme de travail et Josef en a un autre, un geste de danse, tout en présence, au ralenti. Cela me gênait beaucoup. J’ai essayé d’être moins frénétique et lui d’accélérer, nous avons cherché un rythme commun.

JN Nous avons donc fait des essais à deux pour voir comment cette terre réagit, ensuite seulement nous avons imaginé cette sorte de trame, de parcours dans l’espace et le temps.

VOUS PROPOSEZ UNE TOUTE AUTRE APPROCHE DE LA CRÉATION ET DU GESTE DANS PASO DOBLE.

JN En effet, le propos est complètement différent. Il s’agit d’une expérience unique au sens où elle prend son ori- gine dans l’instant présent, plus précisément là où j’en suis de mon rapport au traitement des images : l’image comme travail d’art visuel. Cela devient un moment, un espace unique d’intervention. Au sens où je me concen- tre exclusivement sur comment je peux toucher son tableau, quel type de gestes je peux faire sans défigurer son élan ou sa vision des choses, qu’est-ce que je peux apporter avec mon physique. À un certain moment, il ajoute des matières, des vases d’argile façonnés mais pas encore cuits qu’il lance sur moi et remodèle. Dans cette pro- position, aucun de nous deux ne joue. Il s’agit uniquement de rester concentré sur son geste et de voir dans cette heure, cette durée de la performance ou traversée temporelle et physique, combien de tableaux peuvent surgir, combien d’images peuvent évoluer, se transformer, s’effacer, avant de tout recommencer le lendemain. À chaque fois, ce parcours se reconstruit tel des variations-improvisations sur un même thème.

MB J’aime bien ce moment. On sent que Josef a cette capacité de passer une émotion avec le corps, on est vraiment face à son métier de danseur. Moi, je peux improviser chaque jour une structure différente qui s’effondre, cela me plaît énormément tout comme la fin qui devient comme un grand tableau, un grand animal chaque jour différent.

VOUS AVEZ DONC CONÇU VOTRE TRAVAIL AVEC UNE TRAME D’IMPROVISATION ?

MB Pour moi, l’idée de répéter dix jours une même chose, c’est mortel ! C’est le contraire de mon travail. Heureusement que ce processus permet le changement. Là, je peux me réveiller chaque matin en me disant que je ne sais pas ce que je vais faire. J’imagine qu’au théâtre, on peut trouver de l’intérêt, un plaisir à la répétition, mais je suis très loin de ce monde. Justement, je trouve très bien de jouer avec l’argile, une matière tellement vivante, fraîche, mobile et changeante, qu’on ne peut prétendre que ce qui va se passer chaque jour sera pareil. De même, quand je jette un vase sur Josef, sa chute, avec la matière qui est sur lui, ne peuvent produire des for- mes identiques chaque jour. Cela change ; il faut donc que j’improvise constamment et c’est vraiment passion- nant. J’aime bien ce risque, si on peut dire.

JN Il y a en effet une petite trame. Ce sont d’abord les formes. Dans nos premières conversations, nous avons évoqué ensemble l’espace des grottes, les dessins de la préhistoire, les débuts de la création. C’est pourquoi nous avons gardé l’idée de travailler sur des formes primaires. Puis nous avons déterminé l’espace de cette perfor- mance : un mur d’argile, avec l’envie de commencer dans un état dégagé de toute prédétermination afin de pou- voir se laisser bousculer par tout ce qui advient dans le présent, à travers le geste et l’actualité de la perfor- mance.

Comme nous avons finalement préféré déterminer un nombre de tableaux à construire, cette trame contient une dimension dramaturgique puisqu’elle structure dans le temps de la performance différents éléments à met- tre en place. En quelque sorte, elle contribue à définir ce parcours. Si nous sommes tenus de comprimer un cer- tain nombre d’actions dans un temps limité, on ne peut éviter qu’il en résulte malgré tout une dramaturgie.

EN TANT QUE PEINTRE, VOUS ÊTES VOUS-MÊME DANS VOTRE TRAVAIL BEAUCOUP CENTRÉ SUR LE GESTE…

MB Oui, dans la peinture forcément. Dans le travail que je réalise dans la cathédrale de Majorque, qui est telle- ment énorme, tout est exagéré, même les outils que nous avons dû fabriquer pour couper l’argile par exemple. Paso Doble sera comme une version « live » de cette œuvre-là qui est la plus grande que j’aie jamais réalisée. Cela m’a pris des années de travail pour apprendre et inventer une technique qui n’existait pas. C’est complètement nouveau. D’habitude, on procède par carreaux, jamais en un seul morceau. Là, je sculpte la surface en entier. Puis, une fois terminée, elle est cassée en morceaux, chacun de plusieurs mètres carrés. Ces morceaux énormes sont cuits, puis reconstitués en une seule grande œuvre. Dans Paso Doble, on ne cuit pas, on détruit.

QUE L’ŒUVRE DISPARAISSE, CE N’EST PAS UN PROBLÈME POUR VOUS ?

MB Cela le serait si c’était une œuvre d’un autre type, mais dans ce cas, l’œuvre est en fait un processus. On n’y pense même pas. Cette destruction est même nécessaire. Le but n’est pas de fabriquer, l’important, c’est ce qui s’est passé dans ce temps-là : une performance qui dure une heure.

QUE SIGNIFIE POUR VOUS, EN TANT QUE PLASTICIEN, LA CRÉATION, SOUS FORME D’UNE PERFORMANCE, D’UN DUO AVEC UN CHORÉGRAPHE ET INVERSEMENT ?

MB Cela peut fonctionner entre nous parce qu’il s’agit d’une relation particulière qui est très différente d’une collaboration entre deux peintres. Je reste dans mon univers plastique, donc je me sens très à l’aise. Je n’ai pas la sensation d’être en conflit, au contraire. Josef travaille comme un danseur. En fait non, c’est trop réducteur, je ne définirais même pas son travail de cette façon. Les arts ont depuis longtemps dépassé leurs limites. Cette pièce n’est ni une sculpture, ni une peinture. Et pourtant moi je reste assez classique, je fais des toiles et des sculptures, pas des vidéos ou des installations. J’aime vraiment la matière et le rapport direct aux choses. Beaucoup de formes d’art ont dépassé ces limites, disons traditionnelles. La démarche de Paso Doble est proche de l’art contemporain, d’une approche théâtrale, d’une forme de sculpture ou d’un happening.

Josef connaît très bien mon travail et je crois que nous avons su trouver pour cette occasion un langage com- mun par l’intermédiaire de cette matière, l’argile. Au début, on était presque dans une sorte de balbutiement. J’ai demandé à Josef de ne pas « figurer », de ne pas faire de gestes trop physiques pour ne pas dessiner, parce que je veux que cela surgisse à la fin comme une apparition et non par la volonté. Ensemble, on parle très peu. On arrive aux choses mais pas par la parole, le plus souvent c’est par le geste. Nous avons aussi quelques points communs. Par exemple, nous sommes tous deux issus d’une minorité linguistique et culturelle et par ailleurs, nous sommes également de grands lecteurs.

Pour préparer le spectacle, nous avons travaillé dans différents endroits : à Naples, Kanizsa et Avignon. Jamais nous n’avons eu besoin d’échanger beaucoup avec les mots et je crois que c’est une bonne chose. Cela se tradui- rait plutôt par un sentiment, une ambiance qui nous guident. Cela fait partie de la particularité de cette œuvre, le fait qu’elle ne soit pas verbalisée, parce que nous essayons d’aller plus loin à partir d’une nécessité que nous ressentons sur place.

JN Miquel compte désormais des années de travail, d’expérience et de maîtrise. À travers ses œuvres, sa démar- che s’est déployée en de multiples dimensions, sur différents supports et matières : croquis, aquarelles, tableaux gigantesques réalisés avec des pigments et d’autres matériaux. Souvent, il utilise la terre et intègre son geste dans l’œuvre même. Autrement dit, il est dans son tableau.

Pour moi, être amené à travers cette performance, à partager quelques-uns de ses gestes, me permet de décou- vrir, de comprendre quelque chose de son travail, de l’intérieur. Dans cette posture, je vois comment il exécute ses gestes. J’en ressens physiquement l’impact ainsi que celui de la matière qu’il a choisi d’utiliser. Donc j’en pro- fite, je m’appuie le plus possible sur ses gestes et j’essaie de trouver dans mon attitude une forme de contrôle qui m’est complètement inhabituelle. Car mon but n’est pas de me confronter avec lui dans le tableau. Il s’agit plu- tôt d’un tableau qui se construit à quatre mains. Mais comment faire pour être juste avec cette posture, alors que je n’ai ni son parcours, ni son habileté ?

Comme l’expérience que j’ai acquise vient du geste, c’est à partir de cette connaissance que je travaille. Je me pré- pare différemment puisque je ne cherche pas à danser. Mes gestes sont dirigés vers le tableau, mais sans savoir si les traces que je laisse à partir de mon corps et de ses mouvements sont justes, c’est-à-dire compatibles avec son propre geste. Si l’on considère que dans cette performance je peins aussi, je me retrouve aux prises avec un double geste puisque je dois aussi me préparer physiquement pour agir sur l’objet. Dans ce projet, je deviens le support du matériau même. Mon expérience de porteur, ce travail physique du corps qui peut endurer beaucoup et faire bouger à un moment donné m’est très utile quand il s’agit de supporter des dizaines de kilos d’argile !

CET ENDROIT-LÀ, « ÊTRE DANS LE TABLEAU », ÉTAIT DÉJÀ UNE QUESTION QUI TRANSPARAISSAIT DANS VOTRE PRÉCÉDENT SPECTACLE LAST LANDSCAPE, CRÉÉ EN DUO AVEC LE COMPOSITEUR RUSSE VLADIMIR TARASOV, LEQUEL PARTICIPE AUSSI À VOTRE NOUVELLE CRÉATION, ASOBU.

JN Oui dans l’esquisse c’est assez proche, sauf que dans Last Landscape, ce sont mes propres intuitions et traces qui demeurent. Là, il s’agit de visiter, d’approcher l’autre. Avec un travail aussi fort et différent que celui de Miquel, ce n’est pas évident. Déjà dans un sens premier, car ce sont des expériences très rares. Même dans les arts plastiques, il y a peu d’exemples d’une proposition de ce type ; à savoir deux plasticiens qui décident de faire un tableau commun. Van Gogh et Gauguin se sont fâchés. Certes, Francesco Clémente, Baskia et Warhol l’ont fait, mais c’est encore différent puisque je n’approche pas la démarche de Miquel en tant que plasticien. Même si je crois que ce qui m’a permis de réaliser ce projet est lié au fait que, même modestement, je dessine moi-même et j’ai développé un fort rapport à l’image.

Et surtout, dans cette dimension de mon travail, j’ai souvent cherché à rester en relation avec quelques peintres, à prolonger le temps et la possibilité de vivre un peu avec leur tableau, en restant plus longtemps que ne le per- met une exposition, à proximité des œuvres, dans l’atelier. Je suis même resté seul la nuit dans celui de Miquel. Avec des bougies, j’ai joué avec les ombres et les lumières pour étudier de plus près le mouvement de ses tableaux, sentir les lignes de force, vivre le paysage. Comme une préparation intuitive à cette performance qui n’est visi- ble, approchable que dans ce temps unique de son exécution.

Ce qui m’en reste, c’est l’acte accompli, le fait d’avoir pu toucher et sentir sculpter sur moi le poids de la matière, l’avoir déplacée pendant quelques minutes pour faire exister un tableau, dans une durée éphémère, puisqu’il est ensuite effacé. Le lendemain tout est à recommencer. Pour Miquel aussi, le fait de travailler sur l’éphémère relève d’une nouvelle dimension. Jusqu’ici, il pouvait jouer sur des temps de travail différents, disons de quelques minutes pour une esquisse à des semaines de travail pour un tableau. Pour moi, l’éphémère est une pratique habi- tuelle mais pour lui non. Il doit chercher à comprimer, à trouver l’espace d’une durée déjà prédéterminée. C’est ainsi que nous avons dû ajuster nos repères réciproques pour agir dans une même direction.

JOSEF NADJ, VOUS ÉVOQUEZ UN ÉTAT CORPOREL INTÉRIEUR ?

JN Oui, on se concentre sur l’essentiel afin de pouvoir suivre l’apparition des formes qui se manifestent dans l’argile. Le deuxième motif est exécuté avec de grands vases de la même matière, encore frais, donc un peu mous, que l’on transforme avant d’entrer nous-mêmes dans le tableau. Ces expérimentations ont fait partie d’une pre- mière phase de travail.

Dans la seconde, nous avons essayé de trouver, à partir de la répétition, une aisance de parcours qui nous per- mette de peaufiner la qualité de notre présence. Pour moi, il est très important de pouvoir expérimenter en duo de cette façon. La création d’un spectacle, son aboutissement à travers la représentation, est porteuse d’un autre type de geste. Il s’agit de sublimer la forme. Dans une performance, c’est très différent. On n’est plus dans la représentation mais dans la présentation. Il s’agit de sculpter la forme. Indissociablement liée au geste qui la tra- vaille, elle fait partie de notre présence. Mais ce qui compte d’abord, ce n’est pas l’acteur, l’interprétation, mais l’effet de l’objet. En tout cas, c’est ce que nous cherchons à obtenir, une justesse de geste et de forme qui ne soit ni une représentation, ni une matière de jeu. Donner à voir ce processus est déjà une chose unique en soi.

Propos recueillis par Irène Filiberti

History :

17 avril 2016

Fondation Beyeler

Bâle (CH)

1er octobre 2015

Galerie Bischofberger

Zurich (CH)

23-24 octobre 2009

Caballerizas Reales

Cordoue (ES)

6-9 juin 2009

Biennale de Venise

Venise (IT)

8-11 mai 2009

Teatre Lliure

Barcelone (ES)

6-8 octobre 2008

Théâtre de Garonne

Toulouse (FR)

1-3 juin 2008

Festival d’Athènes

Athènes (GR)

16-19 janvier 2008

Barbican Centre

Londres (UK)

3-5 décembre 2007

Le Prado

Madrid (ES)

14-16 septembre 2007

St. Ann’s Warehouse

New York (USA)

15-17 + 19-24 juin 2007

Théâtre des Bouffes du Nord

Paris (FR)

19-21 février 2007

La Lonja

Palma, Majorque (ES)

16-27 juillet 2006

Festival d’Avignon, Église des Célestins

Avignon (FR)

Asobu

A tribute to Henri Michaux

Choregraphy & scenography

Josef Nadj

Performers

Guillaume Bertrand, Istvan Bickei, Damien Fournier, Peter Gemza, Ikuyo Kuroda, Mathilde Lapostolle, Cécile Loyer, Nasser Martin-Gousset, Josef Nadj, Kathleen Reynolds, Mineko Saito, Gyork Szakonyi and the Butô Dairakudakan dance company : Ikko Tamura, Pijin Neji, Tomoshi Shioya, Yusuke Okuyama

Music

Akosh Szelevényi, Szilárd Mezei

Performed by

Akosh Szelevényi, Szilárd Mezeï, Gildas Etevenard, Ervin Malina

Choregraphy assistant

Mariko Aoyama

Lights

Rémi Nicolas

assisted by Christian Halkin

Scenography

Michel Tardif

& Ateliers du Festival d’Avignon

Props

Jacqueline Bosson

Costumes

Yasco Otomo

assisted by Fabienne Orecchioni, Francine Ouedraogo, Sayo Maeda, Françoise Yapo

Coproduction

Centre Chorégraphique National d’Orléans, Festival d’Avignon, Setagaya Public Theatre – Tokyo, Théâtre de la Ville – Paris, Emilia Romagna Teatro Fondazione – Modena

Supports

Carré Saint-Vincent – Scène Nationale d’Orléans, DeSingel – Anvers, Cankarjev Dom -Ljubljana, Région Centre

With the help of “Performing Arts japan”, Fondation du Japon, programme Culture 2000 de l’Union européenne, Kirin Brewery Co, Shiseido Co and Air France

Creation

Cour d’honneur du palais des papes – Festival d’Avignon, 7 july 2006

Duration

80 min

Dedicated to Thomas Erdos

For Josef Nadj, ‘playing (‘asobu’ in Japanese), and all the various aspects of that act, is a new challenge to the stage and to gesture which is present in all his work.

After last year’s fabulous conversation between music and dance in Last Landscape, entirely focused on the act of the painter and writing for music – colours and variations developed while working closely with Russian composer Vladimir Tarasov – the choreographer revisits one of his favourite fields, the study of the life and work of an author, drawing imaginary connections with that person and his own artistic research on the body, movement, poetry and image.

Nadj has for a long time been fascinated by the works of Henri Michaux, for two basic reasons. One is that the poet takes drawing and markings deeper into the meaning of language, and he uses travel to invent imaginary peoples, small, unusual tribes who leap out at you as if they were visible apparitions.

Weaving ‘the fable of origins’, the title of one of Michaux’ first texts, is one of the themes shared by the two artists; Nadj, continually digging further and further to find material for his creations in his home region, material which he metamorphoses by infusing it with elements from elsewhere, from other cultures and other forms of artistic expression. Henri Michaux travelled to Japan and from that trip drew his story called Un Barbare en Asie. Josef Nadj, for his part, left Kanisza to visit the Land of the Rising Sun and created Asobu. The voyage is real but also metaphorical, crossing the river, the Tisza, which runs beside his native town of Kanisza and constantly beckons you to ride on its lazy waters elsewhere.

So Josef Nadj decided that for this new piece he would take six modern dancers from Japan, four of them having been trained in the art of Buto. Twenty-four actors, dancers and musicians, including composer Vladimir Tarasov, melt into the scenic landscape out of Nadj’s imagination. Costumes, masks and dummies play a part in the enigmatic effects of transformation which make them move.

Bodies melt into each other, change shape, roll-up, lay-down, rise or fall, revealing strange and interior worlds, an abundance, saturation of material, effects of mass, density and which focus one’s gaze. And then the dance suddenly launches into the space of the Courtyard of Honour in the Pope’s Palace, across the entire vast stage, across that horizon, exploding, taking-off, vibrating.

It is a work of view, of vision and that, like a sketch, a stroke, a line, continues its movement until it disappears. Asobu, crossing over from one place to another.

A journey into the world of bodies and matter.

Irène Filiberti

Asobu, la création que vous présentez dans la cour d’honneur au début du festival, signifie « jeu » en japonais. Quel est son lien au spectacle ?

JOSEF NADJ Je cherchais un terme qui, par rapport aux acteurs présents dans ce spectacle, évoque l’aboutissement de nos différentes rencontres, notamment une série d’ateliers menés depuis plusieurs années au Japon. Travail qui, pour cette création, s’est ouvert à l’arrivée de six danseurs japonais, quatre danseurs de butô et deux danseuses contemporaines qui partagent notre recherche. La notion de jeu répond plutôt à l’idée de défi. Cette pièce en relève deux en une seule proposition. Le premier est le fait de jouer dans la Cour d’honneur du Palais des papes, le second d’intégrer un groupe d’interprètes venus d’ailleurs avec un autre ancrage, une autre tradition, ce qui est très stimulant. Dans cette pièce, sur scène, tout est jeu, à chaque instant. À partir d’un jeu premier, essentiel, celui de l’acteur. Il y a bien d’autres dimensions au jeu, mais ce que je cherche à travers lui tient plutôt à ce qui accompagne la danse. Les images, taches, ombres, travestissements ainsi que la présence d’un mannequin, tous ces matériaux sont les éléments d’un jeu. Nous jouons aussi avec les frontières et les différentes cultures, avec les transformations qui se produisent dans ces traversées d’un pays à un autre, d’un état à un autre. Enfin j’essaie aussi de mettre en jeu : montrer, dévoiler les préparatifs du spectacle, ce qui fait illusion au théâtre, comment on y entre et on en sort, comment la magie prend fin. Il y a une très forte concentration sur scène car tout ce que nous faisons est à vue, y compris ce qui en général se passe en coulisse. Je montre comment « on fait derrière ». Je n’ai rien voulu cacher, seulement concentrer, densifier.

Comme dans la plupart de vos pièces, vous évoquez l’œuvre d’un poète. Dans asobu, il s’agit d’henri michaux. Comment l’abordez-vous ?

C’est une histoire qui remonte assez loin dans mon parcours. Je voulais aborder l’œuvre de Michaux depuis des années, avant même de créer mon spectacle Poussière de soleils, réalisé autour des écrits de Raymond Roussel. Le cas de Michaux, sa vie, son œuvre me semble davantage favorable à la composition du groupe d’artistes réunis dans Asobu afin de créer la matière à partir de laquelle je voulais travailler, notamment autour de l’idée de voyage. Je m’intéresse en particulier à la façon dont ceux-ci ont influencé son œuvre poétique. Cela me permet d’interroger mon propre parcours. Son questionnement croise le mien. En tant que chorégraphe, cette mise en parallèle me permet d’entrer dans sa matière, de comprendre la façon dont il remet en question l’écriture en tant qu’écrivain, y compris lorsqu’il touche au dessin, ce que je fais également, pour creuser le sens même du langage. Je m’appuie de plus en plus sur cette expérience pour avancer : mettre en parallèle différentes propositions, recherches ou questionnements artistiques. Je me suis donc surtout intéressé à son rapport à Ailleurs, au Voyage en grande Garabagne - Au pays de la magie - Ici, Poddema (éditions Gallimard, coll. « poésie ») et tous ces peuples imaginaires qui, à un moment, s’engagent peu à peu pour former de petits univers, avec des tribus insolites. Par ailleurs, dans la compagnie, la présence d’interprètes de différents pays me donne un peu cette impression. Un groupe, une communauté qui pourrait être l’un de ces peuples imaginaires selon Michaux.

Comment mettez-vous en scène, en jeu, ces correspondances ?

Je travaille la matière indéfiniment et différemment. J’essaie de rendre visible un imaginaire, tous les éléments que je suis en train de construire et d’articuler. J’ai d’abord vécu un moment au milieu des œuvres de Michaux et ce premier travail d’approche est devenu, en cours de création, un repère essentiel. J’y reviens sans cesse. J’imagine Henri Michaux avec le pinceau, face au papier, qui s’essaie à faire une première tache-mouvement, qui cherche le mouvement, la musicalité, qui cherche encore des signes, des pré-signes, des éléments de pré-langage, lesquels, dans sa démarche, résultent d’un travail préalable, après une série de tableaux ou d’autres visions qui peu à peu ressemblent à des masques, convoquent des apparitions, forment des figures. Mais c’est le mouvement, l’extension des lignes et même la musicalité de certains détails de surface qui l’intéressaient. Il était dans cette quête-là. Il y a un moment du spectacle où je réponds à la figure du poète qui lâche un mot et déjà le transforme. Nous avons repris quelques fragments de poèmes parmi ceux qu’il a écrits en langue imaginaire, dont il a détourné le sens pour ne garder que la musicalité des mots, la signification ayant été évidée. Dans Asobu, j’évoque aussi l’apparition des taches à partir des corps et d’un jeu d’ombre. De cette manière, je peux m’approcher de ce dessin de plume. J’en fais apparaître plusieurs, toujours à partir des corps. C’est-à-dire que j’essaie de déformer la présence humaine, de façon à ce qu’elle devienne une tache et compose de petits dessins dans le temps, comme une partition musicale contemporaine. Car ces taches peuvent également évoquer une notation possible en même temps qu’un nouvel espace.

Vous parlez de musicalité et de matière, de quelle façon les travaillez-vous ?

Déjà dans le mouvement, et en composant des formes de regroupements, des figures solitaires ou en groupe, voire amalgamées. Je ne sais pas comment je travaille la musicalité, cela se fait à l’oreille, comme je l’entends. Ce sont aussi des rapports simples, directs, avec Vladimir Tarasov le compositeur qui travaille avec nous pendant les répétitions et fait des propositions que nous discutons ensemble. 2

Sa position est différente de celle qu’il occupait en duo avec vous dans last landscape ?

Oui, sa partition est plus fixée, écrite. Certains points sont plus détaillés et le travail en groupe est différent de celui qui peut s’effectuer en duo. Mais il est venu avec moi au Japon, il a rencontré les danseurs avant même que je les choisisse, a vu des répétitions. Je lui ai aussi montré des images filmées, elles font parties des sources d’inspiration directes et indirectes qui réagissent avec sa musique. Ensuite il m’a fait des propositions. Puis nous avons réfléchi au type de composition, nous avons cherché des correspondances, ce qui nous semblait le plus juste pour une scène ou une autre.

Que cherchez-vous dans ces moments-là ? Procédez-vous de façon complètement intuitive ?

Ce peut être une sorte d’harmonie dans l’espace sonore et visuel, et de temps en temps des rapports d’énergie ou bien d’ambiance, de couleur, ça dépend. De sens bien sûr, parce que le thème musical peut donner ou suggé- rer un sens dramaturgique que les images ne peuvent proposer. Il y a donc de multiples rapports et plusieurs types d’intervention pour trouver des propositions musicales qui s’accordent avec la nature de scène.

Dans quel espace se déroule le spectacle ?

Lors de mon dernier voyage au Japon, en regardant un spectacle nô, en appréciant surtout cette remarquable façon de gérer le temps et l’espace, une idée m’est venue. Dans le nô, la scène est petite et le peu d’éléments qui s’y trouvent prennent une signification particulière. Cette façon de procéder m’a d’abord confirmé dans le choix d’épurer l’espace. Ensuite j’ai eu envie de faire construire une petite scène, qui n’est pas celle du nô mais qui permet de concentrer des présences sur un espace restreint. Contrairement à cet art japonais, cette petite scène se déplace et l’on peut aussi bien jouer dessus qu’à côté. J’ai réduit à l’essentiel les objets pour véritablement renforcer la présence humaine des corps. J’ai également inclus des films courts qui ont été réalisés dans ma ville natale, Kanizsa avec l’origine comme point de départ. Ainsi, j’essaie de suivre les traces de Michaux, qui part d’un lieu précis pour aller d’ailleurs en ailleurs, de plus en plus loin. Cette stratégie d’écriture, je l’emprunte pour présenter l’espace d’où je viens, ses aspects extérieurs, géographiques, et je termine avec le motif du fleuve qui court aussi dans son œuvre. Je me suis inspiré d’Ecuador, de ce moment où l’auteur réalise comment il peut concevoir son propre chemin. Il se trouvait alors sur le fleuve Amazone et descendait en pirogue en lisant le livre tibétain de Milarepa. Je reprends des images de fleuve et avec un mannequin, j’évoque l’image du poète, hypersensible, écorché par le monde. Dans le film, il est installé sur une petite barque suspendue qui descend le fleuve et regarde.

Vous parlez de déplacements, de traversées ?

J’ai cherché à travailler l’espace sur plusieurs dimensions. L’intérieur, l’intime ou ce qui représente le vécu ; une vision du monde singulière, et l’ailleurs dans sa dimension réelle ou imaginaire. En terme d’espace, ce qui m’intéresse aussi dans le fait de jouer dans ce grand espace qu’est la Cour d’honneur du Palais des papes, c’est d’offrir un point de focalisation sur un petit élément. Cela requiert une force d’intériorité extrêmement concentrée, pour qu’elle puisse par l’effet de cette densité traverser ce grand espace. Toujours avec l’idée du voyage comme traversée, un travail de lien, de regard ou vision qui circule du proche au lointain.

Comment avez-vous vécu cette aventure d’être artiste associé de cette édition du festival ?

La demande de devenir artiste associé a été soudaine. Quand Hortense Archambault et Vincent Baudriller m’ont appelé en décembre 2002, j’étais à Moscou, et il fallait répondre très vite, sans vraiment pouvoir réflé- chir, j’ai dit oui, et au fur et à mesure, j’ai vu ce que cela signifiait réellement. Mais de suite j’avais compris que c’était une opportunité extraordinaire pour pouvoir éclairer et illustrer mon univers artistique ou mon territoire, ce que j’ai essayé de faire. Nous avons beaucoup parlé sur ce que pouvaient être mes repères dans mon parcours, notamment de mes débuts en Voïvodine, puis à Budapest, au moment où j’ai décidé de changer de chemin, des arts plastiques vers l’art théâtral. À cette époque pour apprendre, il y avait très peu de livres traduits en hongrois, trois ouvrages m’ont été très précieux Le Théâtre de la cruauté d’Artaud, un livre d’Anatoli Vassiliev, un livre sur le nô japonais. J’ai alors construit un axe de travail jusqu’à aujourd’hui autour de certaines préoccupations : comment le travail au quotidien fait acquérir une maîtrise du geste, comment apprendre à appréhender la forme à travers des expériences diverses. Nous avons également beaucoup discuté de musique et de peinture, du déplacement et du voyage, de la rencontre avec l’autre, ainsi que de l’apprentissage auprès des maîtres. En ce qui concerne mon parcours proprement dit dans ce festival, pour être le plus honnête avec moi-même, je ne voulais pas faire de reprise d’une de mes pièces, mais prendre le risque de deux créations, deux formes iné- dites, Asobu dans la Cour d’honneur et Paso Doble avec l’artiste Miquel Barceló. J’ai souhaité également montrer un aspect moins connu de mon travail artistique, des photographies et des dessins, Les Miniatures. On pourra également voir le film que je viens de réaliser sur Last Landscape. Enfin j’ai proposé d’inviter des artistes hongrois, le poète Otto Tolnaï, à travers une lecture de ses poèmes, le peintre Alexandre Hollan et le musicien György Szabados pour la première fois en France. Sa venue m’émeut particulièrement ; ce musicien a été l’un de mes maîtres à Budapest, où je fréquentais son « atelier de musique libérée », non pas de musique de jazz ou de musique improvisée, mais de musique libérée. Szabados est une figure dont la présence m’a semblé indispensable, ainsi que tous les musiciens de jazz qui donneront une certaine couleur à ce Festival.

Propos recueillis par Irène Filiberti

J’écris pour me parcourir. Peindre, composer, écrire : me parcourir.

Là est l’aventure d’être en vie.

Henri Michaux (Passages)

Le sentiment de « complicité » que ressent Josef Nadj à l’égard d’Henri Michaux remonte à plusieurs années : ainsi, en 1999, Michaux s’était déjà vu ménager une place, discrète, dans Le Temps du repli.

Les points de rencontre entre ces deux artistes sont nombreux et pour certains manifestes – à commencer par leur prédilection commune pour le rythme, la musicalité, ou par les relations qu’entretient le chorégraphe avec la peinture et la poésie, et réciproquement par la réflexion qu’a constamment poursuivie le peintre et poète au sujet de l’espace, du geste et du mouvement.

Plus précisément, parmi les motifs qui ont incité Nadj à consacrer Asobu, sa prochaine création, à Henri Michaux et qui ont orienté sa conception de ce projet, on peut mentionner l’attrait pour l’« ailleurs » et la pratique du voyage, mobile ou immobile ; le défi personnel voire la recherche de ses propres limites comme moteur de l’action ou de l’expérience ; la notion de passage, d’un lieu ou d’un langage, d’un médium à un autre ; la Fable des origines, titre de l’un des premiers textes de Michaux et thématique majeure, récurrente dans son œuvre, qu’il décline dans de multiples réinventions du monde et dans des créations de mondes, de contrées, de mythes imaginaires ; l’extrême concentration sur l’intériorité ou encore sur le fragment, le détail, l’infiniment petit. Enfin, cette tension entre Orient et Occident qui les anime tous deux et dans laquelle l’Orient est envisagé comme un horizon (géographique, social), un lointain, et surtout comme une « civilisation », une constellation de cultures millénaires.

Cette pièce qui réunira des danseurs japonais (quatre butôkas et deux danseuses contemporaines) aux interprètes de la compagnie et qui sera l’occasion de réaliser c’est-à-dire de mettre en jeu cette tension, se concentrera donc sur l’auteur du Barbare en Asie (1933) et de Poteaux d’angle (1981) – l’un des ultimes recueils de Michaux dans lequel, selon Nadj, il « touche » le taoïsme et d’une certaine manière rejoint ainsi l’un des textes fondateurs de la sagesse chinoise, Le Livre des Transformations ou Yi King. Or, Nadj rappelle que les deux derniers hexagrammes (63e et 64e) du Yi King s’intitulent respectivement « Après la traversée » et « Avant la traversée ».

C’est dans cette perspective qu’Asobu est conçue comme une traversée de l’œuvre d’Henri Michaux. À l’exception des voyages accomplis par le poète, et particulièrement de ses voyages en Orient, très peu d’aspects de sa biographie seront pris en compte. En revanche, le thème de la « traversée » dans son sens concret, physique, et intellectuel, symbolique, voire mystique, est essentiel.

Myriam Blœdé

Josef Nadj ensorcelle Avignon

Le chorégraphe, artiste associé du Festival, a pris possession de la Cour d'honneur avec "Asobu", inspiré par Henri Michaux.

Des sons de clochettes se dissipent dans le vent léger qui court sur le plateau de la Cour d'honneur du Palais des papes. Il gonfle le pantalon du mannequin au visage bandé assis à une table en train d'attendre. Le dîneur solitaire fait une tête d'enterrement. Les motifs de prédilection du chorégraphe et plasticien d'origine hongroise Josef Nadj sont à leur poste : la table, le pantin défiguré, la réversibilité vie-mort. Sans compter les palissades en bois qui bordent un côté de la scène tandis qu'une petite estrade carrée se dresse à l'opposé. Que la sarabande commence !

Vendredi 7 juillet, Asobu ("jeu" en japonais), de Josef Nadj, artiste associé de l'édition 2006 du Festival, a ramassé dans un mouvement ample, une respiration dilatée, les fragments d'un rêve surréaliste tissé des textes d'Henri Michaux (1899-1984), auquel la pièce rend hommage. Dans une montée gestuelle et sonore, seize interprètes et quatre musiciens, tous habillés en noir et gris, ont donné au mot "sortilège" une saveur inédite où l'obscurité et la beauté de l'humain s'équilibrent dans un furieux tiraillement.

Pourquoi le Japon ? Pour Michaux, d'abord. Après Raymond Roussel, Bruno Schultz ou Georg Büchner, c'est le voyageur-écrivain auquel s'arrime Josef Nadj dans Asobu. Pour le soutenir au cours de son périple spectaculaire, dans ce qui ressemble toujours peu ou prou à une plongée introspective, Nadj a élu Michaux, partenaire mental de longue date dont la proximité fait ici fructifier ses fantasmes.

Michaux a traversé l'Europe et l'Asie pour se poser au Japon avant la seconde guerre mondiale. Nadj travaille régulièrement au Japon et a choisi six danseurs nippons pour participer à Asobu. Mais l'emprise de Michaux ne s'arrête pas là. Il peignait et dessinait. Nadj aussi. Le chorégraphe aime visiter les galeristes parisiens possédant des oeuvres du poète. Le trait fourmillant de l'un n'est pas sans rappeler le coup de plume minutieux et dense de l'autre.

Sur un plateau dégagé dans sa quasi-totalité, Josef Nadj donne libre cours à sa fureur de danser, traçant des déplacements de groupe ou des échappées en duo savamment articulés. La femme pelotonnée dans les bras de l'homme ou celle le surplombant telle une vigie s'inscrivent d'ores et déjà parmi les vignettes rares de l'album d'images de Josef Nadj.

Idem les solos féminins, qui n'ont besoin de rien pour griffer l'air en rêvant de le caresser. Sculptural, le geste chorégraphique recycle les corps pour faire advenir des créatures imaginaires qu'un jeu d'ombres sublime en monstres de parade.

SEUIL APRÈS SEUIL

Josef Nadj est un être partagé, morcelé. Sa danse part en éclats, cassant l'interprète sans le démantibuler. Son théâtre d'images aussi. Sa structure en abyme, imbriquant des scènes les unes dans les autres comme des poupées gigognes dont l'air de famille n'empêche pas d'infimes différences, entrechoque les associations poétiques que seul un rêveur effréné doublé d'un insomniaque peut imaginer. Seuil après seuil, les personnages s'enfoncent, s'ingénient d'un coup de tête à repousser le cauchemar qui pointe derrière le leurre de la réalité. Il y a toujours chez Nadj le revers de la vie qui s'exprime dans un sursaut de lucidité.